今回は古田徹也著『言葉の魂の哲学』を参照しながら、『

或人は、人間の夢を笑い物にするAIに対して激怒します。

或人「笑うなよ。何もわかってないくせに、人の夢を笑うんじゃねえよ!」

AIのベローサマギアは、「夢」

ベローサマギア「わかっている。夢とは、将来の目標や希望、願望を示す言葉だ」

或人「人の夢ってのはなあ、検索すればわかるような、そんな単純なものじゃねえんだよ!」

或人が言う通り、「夢」という言葉の意味は、

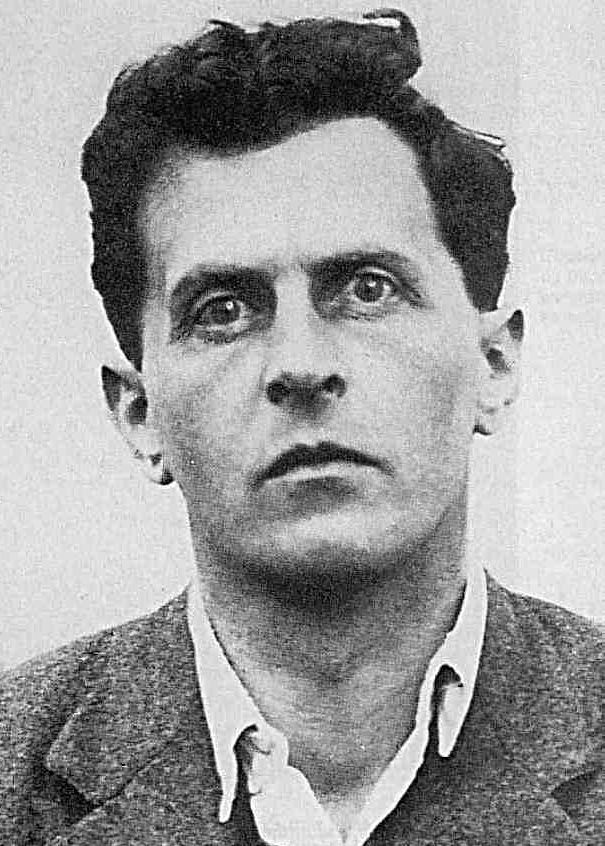

ウィトゲンシュタイン(1889~1951)

ウィトゲンシュタイン(1889~1951)

使い方は知っているが、理解せずにそれをなぞっている、ということはありえないだろうか。(ある意味で、 鳥のさえずりを真似るときのように。) 理解というものが成立するのは、何か別のことにおいてではないか。すなわち、「自分の胸の内に」感じること、当該の表現を体験することにおいてではないだろうか。*1

言葉を「自分の胸の内に」感じたり、

或人「名刺を見つめる名シーン!はい、アルトじゃーないとー!」イズ「これは、伝統的な言葉遊びで、名刺と名シーンを…」或人「うわあー!お願いだからギャグを説明しないでー!」

自分が考えたダジャレがAIに説明されるのを、

「名刺を見つめる名シーン」

ダジャレを理解するためにはそのダジャレの面白さを判定する感受

ここまで考えると、『仮面ライダーゼロワン』

〈関連記事〉

『仮面ライダーゼロワン』第1話では、或人が「お笑い芸人」